想從煩惱中解脫,並不是選擇用逃避的方式,而是透過刻意接近的方法,經過仔細地接觸、檢視、深入理解原因後,才能從中獲得解脫。煩惱的元凶,往往都是自己,不是別人。

我們的「人生」是建構在什麼樣的基礎之下而發展的呢?接下來要逐一檢視各種有關於人生的實相。

每一種實相,都具備嚴肅的公理,沒有例外或寬恕,是只能全面接受的法則(達摩、世間萬法)。

首先要提到的是,「在不同條件下所構成的萬物,在改變條件後,樣貌也會改變」。

「緣起」是佛教術語,所有的事物,都是因無數條件的相互依存而處於變化,時時刻刻構成萬物,無法單獨成立。因此,世上並不存在恆久不變的事物,所有事物都是處於暫時性的狀態,這是主要的見解。

我們平常都是用「有」或「無」的觀點,來看待萬物。或者用正確或錯誤,還有漂亮或醜陋的基準來評斷一切。然而,根據佛教的理論,此二元論屬於「基於誤解的妄想」。(梵語vikalpa,又稱為分別)

根據佛教的見解,佛教將世間萬物視為「相」的過程,也就是「時時刻刻產生變化的暫時性姿態或表徵」。在當下這一刻,將所有事物視為「暫時性狀態」,也就是以變化之相為基礎,看待一切事物。

如同世間萬物時時刻刻產生變化,能對事物的狀態有正確的認知,便稱為「正見」。

正見遍及日常生活中,在正確的認知下思考、說話、行動,就是依據佛理的生活方式。

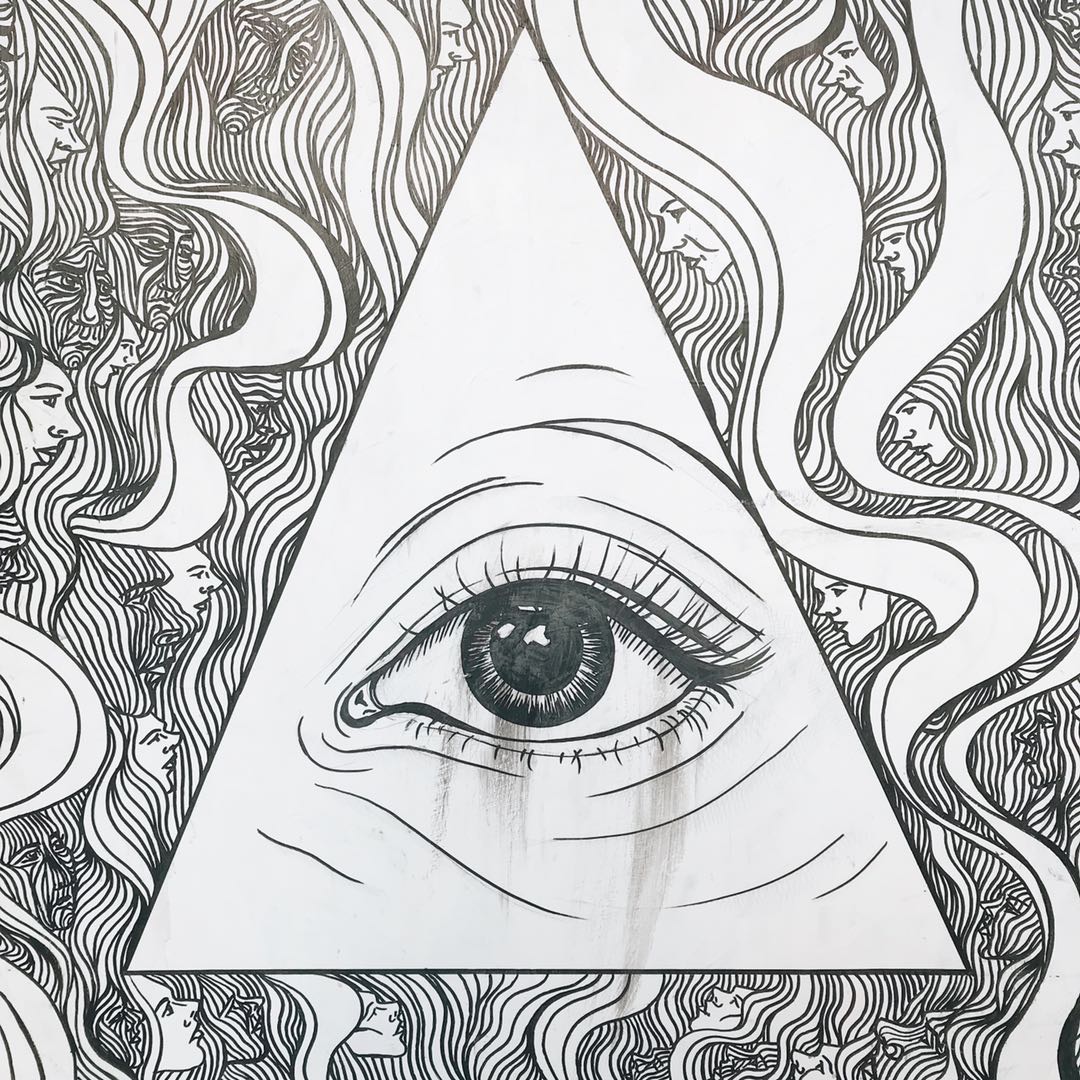

萬事萬物都屬於單一、無限大、無常過程狀態的一部分,這也就是緣起。在緣起的相連網中,當然包含「我」。這個洞察告訴我們,所有的煩惱並非來自於與我毫不相關的外界,而是從與我相關的事物所產生。

我們原本存在於與自我毫無關聯的客觀世界,但自從出生在世上,來到這個世界後,很不巧地踏進「娑婆」的世界裡,也就是必須承受煩惱與忍耐的世界。因此,造成痛苦或煩惱的原因,來自於外在世界,並造成自我內心產生煩惱。就日常經驗來看,無論是用何種方式思考,都會認為災難是從外部「降臨」到自己的身上。

不過,佛教所提倡的,是完全不同的結構。真實情況是,在我們自己的心中,形成類似娑婆的世界,因自己的心而產生煩惱,也就是「煩惱緣起說」。

換言之,煩惱起因於不知煩惱緣起的心,進而產生了煩惱。只要領悟煩惱的緣起,就能消除煩惱,並獲得解放,這是佛教的教義。

即便如此,我們並沒有努力走向消除煩惱的路,反而拚命地走往反方向。為了消除煩惱,百般掙扎;為了忘卻煩惱,沉溺於享樂,熱中於追求名利地位。

逃避有各種形式,最大的共通特徵就是不去正視煩惱,而去選擇「沉溺」或「熱中」於外在的某些事物。

在本人欠缺自覺心的情況下,不斷地欺瞞自己。因為如果停止逃避,就會再次面對煩惱,所以只能一心選擇繼續逃避。

然而,不管再如何逃避,就像是影子無法逃出自己的範圍,人們始終無法從「自作自受」的煩惱中逃離。

因此,千方百計地想要從煩惱中逃離的行為本身,反而會導致自己受到煩惱的威脅。在這樣的視角下,最重要的是再次回頭檢視平常的自我。

不要背對著煩惱,只要暫時冷靜下來,並仔細思考與觀察(止觀),就會發現原來從一開始,煩惱就不是實際存在的東西,而是自己內心所造成的,並產生從來沒有過的思考。

煩惱的源頭不在他方,而是在自己的內心。煩惱不會由外而來,我們自己反而是產生煩惱的罪魁禍首。只要擁有以上的自覺,無論遇到什麼樣的煩惱,都能迎刃而解。

在解決眼前的問題之前,首先要理解看似問題的「問題由來」。如果貿然地想要解決問題,就會像佛陀所說的「拚命攪拌清水,想要把清水變成奶油」的情況,正在進行不可能實現的計畫。

不過,各位應該也不想面對這樣的事實。對於其他事情會付諸努力,唯獨對「這是我自己的問題」不想觸及,這是連本人都毫無自覺的潛在意識。這又回到了前面一節所談的「否定」。

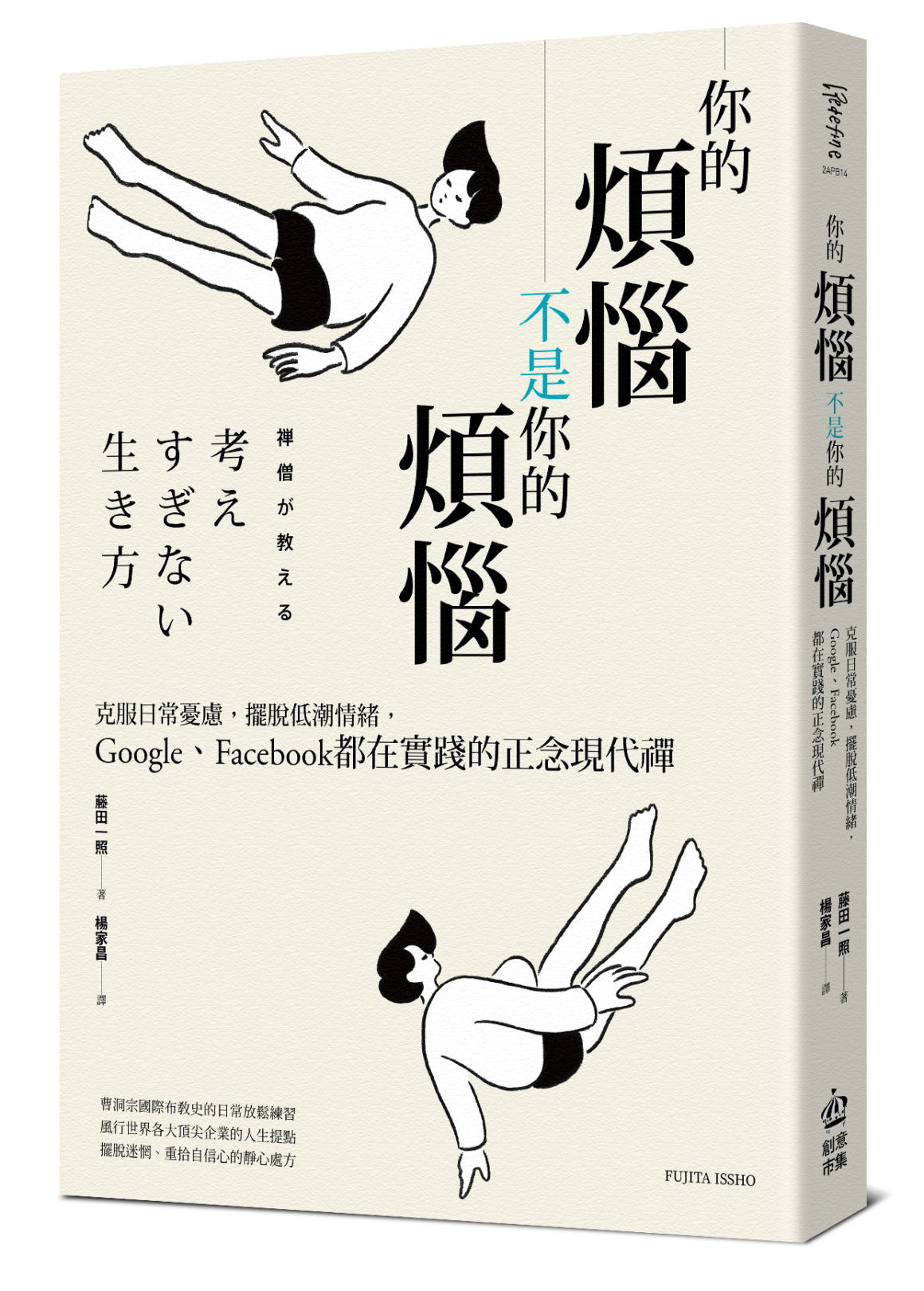

文章摘錄自:你的煩惱不是你的煩惱:克服日常憂慮,擺脫低潮情緒,Google、Facebook都在實踐的正念現代禪

作者:藤田一照/ 出版社:創意市集

Main Photo / Toa Heftiba